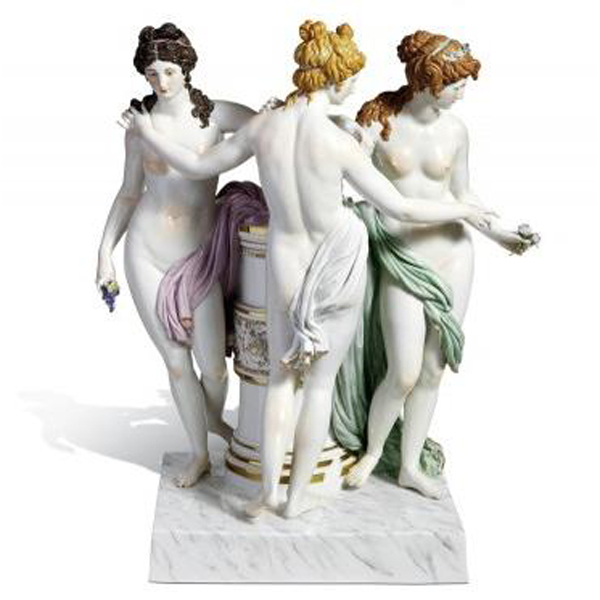

美術様式から見たマイセン磁器、「ビーダーマイヤー様式」のご紹介をします。

設立以来、時代ごとに新しい様式を取り入れてきたマイセン。その作品群は、約23万種類にのぼり「様式の宝庫」ともいわれています。今回は、「ビーダーマイヤー様式」を取り入れたマイセンの作品をご紹介します。1815年から48年頃の様式で、作家ヴィクトール・フォン・シェッフェルが作りだした、ビーダーマンとブンメルマイヤーという人物像により名づけられました。「ビーダーマイヤー」は、当時の政情不安定な時代にあって、家庭の中に平和を見出そうとした「市民」の様式です。マイセンでは宮廷から裕福な市民階級へと愛好者が移り始めました。小さなことに幸せを見出そうとする市民の願いを表現した代表的な絵柄として、「バラ」や「小花」、愛の絆を表す「花綱」や「リボン」などがあります。

*マイセンの「バラ」について

「バラ」はドイツ人がこよなく愛する花であり、マイセンの花絵付を代表する絵柄です。ビーダーマイヤー様式の時代に生まれてから、今日まで親しまれています。質実でありながら優美なその姿は、おもてなしの席に最適です。「バラ」はギリシア・ローマの古代文明時代から「美」や「真実」の象徴として愛されてきました。ヨーロッパでは特にキリスト教の聖母マリア信仰において 「永遠の愛」を表し、以来人生のさまざまな出来事で重要な意味をもつようになりました。誕生、成人、婚約、結婚、そして死においてもバラは色を変え、形を変えて私たちに寄り添います。

*「小花」について

「小花」や、結婚式のヴァージンロードに散らす花をイメージした「散らし小花」は、愛と平和の象徴としてこの時代に愛好されていました。

*「花綱」について

色とりどりの花や葉、果物、布などをからませて綱のように弧を描かせた装飾です。リボンが結ばれている場合が多くみられます。

*「リボン」について

リボンは人と人を結び合わせます。そして一旦ほどかれたら二度と、まったく同じに結ぶことはできないので、ビーダーマイヤー様式においては、結ばれたリボンが人々の愛情や絆を象徴するものとして、作品に多く用いられました