マイセン磁器「パイプオルガン」をご紹介します。

マイセン磁器の生みの親、アウグスト強王にとって、マイセン磁器でパイプオルガンを作ることは悲願でした。

マイセンの町の広場に建つ聖母教会に設置したマイセン磁器製の鐘を作ることは出来ても、

高い精度が必要な本格的な楽器の制作は困難を極め、18世紀初頭に強王が依頼してからなんと約300年もの歳月を要しました。

これは「マイセン最長の納期」と語り草になっています。

造型家、ルードヴィッヒ・ツェプナーの研究と情熱、

そしてオルガン制作に200余年の歴史を有するイェムリッヒ社の協力によって、

世界初のマイセン磁器を使用したパイプのオルガンが2001年に完成しました。

磁器芸術の最高傑作の一つと言われています。

マイセン美術館では、折に触れてこのオルガンによる演奏会も開催されています。

ルードヴィッヒ・ツェプナー/Ludwig Zepner

1931年、シレジア(現ポーランド領)のマルクヴィッツに生まれる。

1948年、17歳で国立マイセン磁器製作所に入り、1年間絵付を学び、

その後3年間、成型を学びました。

1954年にベルリンの応用美術大学に入学。

卒業後マイセン製作所に戻り、さらに研鑽を積みました。

マイセン磁器製作所の未来を担うために作られた

そして「芸術の発展を目指すグループ」の一員となり

多くの名作を生み出しました。

現代マイセンのフォームは、ツェプナーの卓越した造形感覚に負うところが大きいと評されています。

自然観察の中から生まれた彼が考案したフォーム「グローサー・アウスシュニット」は、

「ブルーオーキッド」「アラビアンナイト」のテーブルウェアに用いられています。

白鳥をイメージしたポットには独特の優美な雰囲気があります。

2001年、化学者のような探求心をもって実験を重ね、磁器によるパイプオルガンを完成させました。

MEISSENメモ(104):

人形「ホットチョコレートを運ぶ女性」のご紹介

人形「ホットチョコレートを運ぶ女性」をご紹介します。

この人形は1745年頃、フランス系スイス人の画家、ジャン・エティエンヌ・リオタール(1702-1789)によって描かれた、

「ホットチョコレートを運ぶ女性」をもとに作られました。

食べるチョコレートよりも歴史の古い飲物ホットチョコレートは16世紀後半にスペイン人によってヨーロッパに広まり、

最高の贅沢な飲物として宮廷の話題を独占していました。

リオタールの絵の女性も、宮廷の侍女がモデルと言われています。

この絵画は最も美しいパステル画と評され、アウグスト強王の息子のコレクションに入り、

現在もドレスデンのツヴィンガー宮殿、アルテ・マイスター(絵画ギャラリー)に収蔵されています。

品番:73431/900300、高さ:約18.5cm

カップの揺れを防ぐための支えである「トランブルーズ」が施されたり、蓋付きのものなどもあります。

飲み方もフランス流にカップを両手で持って飲むスタイルで、カップの両側に取っ手がついており宮廷でもてはやされました。

絵画のカップにも「トランブルーズ」が描かれており、人形が運んでいる器にも再現されています。

右)ツヴィンガー宮殿、アルテ・マイスター(絵画ギャラリー)(ツヴィンガー宮殿はマイセン磁器の生みの親、アウグスト強王によって建設された宮殿です。)

*チョコレートカップ&ソーサー「ブルーオニオン」は、

>>マイセンオンラインショップでお求めいただけます。

MEISSENメモ(103):現代マイセンの造形を代表する

アーティスト、シュトラングのご紹介

現代マイセンの造形を代表するアーティスト、シュトラングをご紹介します。

昨年末に残念ながらアーティスト、ペーター・シュトラングが86歳で天に召されました。

今回は、マイセンに偉大な功績を遺したシュトラングについて改めてご紹介します。

ペーター・シュトラング(1936-2022)

ドレスデン生まれ。

14歳でマイセン養成学校に入り人形制作者になる教育を受け、

その後ドレスデン造形芸術大学で彫塑を学びました。

シュトラングは学位を取得した造形家としてマイセン製作所に戻り、

1993 年から芸術部門の責任者、主任造形家として活躍しました。

1960 年からはマイセン製作所の未来を担う

「芸術の発展を目指すグループ」の一員として、

30 年間にわたり製作所での芸術の基準を作りました。

2000 年、これまでの芸術作品が高く評価され「ザクセン州功労賞」を、

そして2007 年には「連邦功労十字章」を得ました。

特にシュトラングが考案した手法「手びねり」は、

伝統的な人形制作とは異なり石膏型をほとんど使用しないで作り上げられます。

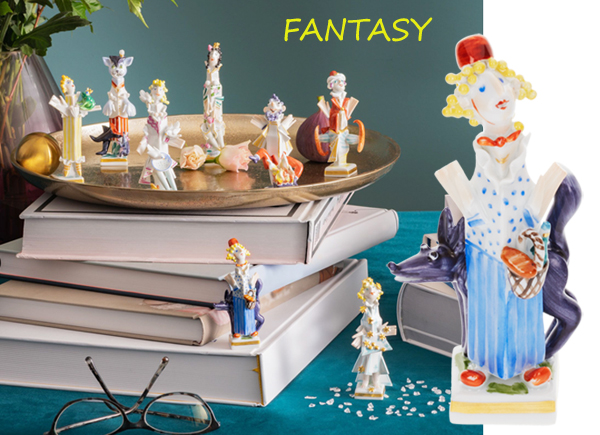

磁土をこねて手で自由に作られる「手びねり」による人形は、

ユーモラスで豊かな表情と、一品一品味わいが異なることが魅力です。

シュトラングは、グリム童話など文学作品やサーカスなどのテーマを好み、

そのオリジナリティーあふれる作品には、人間に向けられた彼のあたたかいまなざしが感じられます。

「猿の楽隊」

18世紀半ばにマイセンの天才造形家、ヨハン・ヨアヒム・ケンドラーが生み出した「猿の楽隊」を

シュトラングならではの新しい解釈で「手びねり」という新しい手法で作り上げました。

そうすることで人形の小さな特徴や個性を生き生きと表現しました。

豪華な衣装ではないものの、青・赤・黄の基本色がオーケストラ全体を調和がとれたものにしています。

茶目っ気のある表情で多くのコレクターの人気を博しました。

「ガーディナー」シリーズ

18世紀に生まれたマイセンの人形「庭師」(ガーディナー)。

このマイセン伝統のテーマを3世紀の時を経て、シュトラングが独自の手法で表現し

誕生した「庭師」(ガーディナー)シリーズです。

ガーディナーの女の子と植木鉢、ガーディナーの男の子とブドウ/高さ約18~19.3cm

童話をテーマにしたシリーズ

物語を象徴するアイテムをデフォルメしたほのぼのとした可愛らしい人形です。

左下から)赤ずきんちゃん、星の銀貨、赤ずきんちゃん/高さ約9~10cm

「天使の楽隊」シリーズ

さまざまな楽器を奏でる天使たち。金髪の巻き毛、のびやかな姿、うっとりとした顔つきなど、豊かな表情が魅力です。

シュトラング80歳記念作品「ピエロ」シリーズ

シュトラングの80歳(2016年)を記念して創作されたピエロのシリーズ。

サーカスのピエロたちを心の友とするシュトラングならではの愛情がこもった作品です。