設立以来、時代ごとに新しい様式を取り入れてきたマイセン。その作品群は、約23万種類にのぼり「様式の宝庫」ともいわれています。

今回は、「自然主義様式」を取り入れたマイセンの作品をご紹介します。「自然主義」は19世紀後半の様式で、ありのままの自然の姿を忠実に再現するのが特徴です。マイセンでは、ユリウス・エデュアール・ブラウンスドルフ教授(1841-1922)に始まりました。1862年からマイセンの絵付師として活躍し、1890年にマイセンの養成学校の教授となったブラウンスドルフ。自然主義と印象主義の中間をいくようなタッチに特色があり、その微妙な色合いと流暢な筆の運びは、次代のマイセンに多大な栄光をもたらしました。花や果物を描いたプラークや花瓶、テーブルウェアなどがあります。

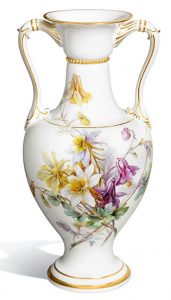

花瓶「自然主義の花絵付」*世界限定25点

マイセンに新古典主義の時代を拓いた造形家エルンスト・アウグスト・ロイテリッツのフォームに自然主義の手法で花を描きました。ロココの反動ともいえる新古典主義においては、厳格なギリシア・ローマ様式が尊ばれましたが、本作品では優しい趣の花絵付が新古典主義の厳格さを和らげているところに特色があります。(品番:50438/25A061、高さ:46cm)

蓋付花瓶「自然主義の手法による花と果物*世界限定25点

描かれている花と果物は自然主義の様式によるもので、息をのむほどの自然描写により、非常に芸術的な作品となっています。つぼみ、花びら、葉、それらは朝露をたたえ、炎をくぐったとは思えないほど瑞々しく繊細です。マイセン花絵付の集大成といえるでしょう。(品番:51114/25A059、高さ:53cm)

額装プラーク「自然主義のバラ」

ユリウス・エデュアール・ブラウンスドルフ教授が生み出した、自然主義の絵付技法を踏襲。絵画のようなデッサンや色彩に陰影をもたらす顔料の扱い方など高度で繊細な技法すべてに精通したマイスターだけが描ける名品です。(品番:58263/253601A、額装サイ:45×56cm)

「ヒルガオ」の花が描かれた、プレートとコーヒーカップ&ソーサー

「自然主義」という手法をもたらしたブラウンスドルフ教授の影響で生まれた絵柄です。白磁に白い花を描くことは至難の業と言われていますが、中でもこの「ヒルガオ」の花を描くには非常に高度な技術が必要です。水彩画を想わせるタッチが新鮮な作品です。(プレート/品番:252510/23501、径:18.5cm、コーヒーカップ&ソーサー/品番:252510/23582)

*マイセンの製品は、全国主要百貨店 でお求めいただけます。

<マイセンの養成学校について>

国立マイセン製作所の付属学校です。絵付師、ヨハン・グレゴリウス・ヘロルドが前身を作り、ザクセンの皇太子クサーヴァーが製作所直轄の学校として1764年に設立しました。以来、マイセンで働く人はごく少数の例外を除いて、全員この学校の出身者です。競争率は年によって異なりますが、平均15~20倍と狭き門となっています。養成学校の生徒たちは、手描きによる磁器絵付師の職を身につけるために自然をお手本にしています。鳥、果物、花のデッサンを繰り返すことによって、高い描写力が生まれるため、生徒たちは1年間全く磁器に触れることなく、ひたすらデッサンの修行を積みます。ここで3年半学び、成績がよければマイセンの製作所に入り、更に実習を続けることが許されます。

*「マイセン倶楽部」の会員様には毎年11月頃に、この養成学校の生徒たちが描いた作品をテーマにした「マイセンカレンダー」(有料)をご案内しております。

*「マイセン倶楽部」については、マイセンサイト「マイセン倶楽部」 をご覧ください。