東洋調の動・植物を描いた「インド文様」をご紹介します。

マイセンの数多い絵柄の中でも、初期に作られていたのが「インド文様」。

マイセンの生みの親、アウグスト強王の膨大な東洋磁器コレクションに影響を受けたもので、

1720年「東洋のものを真似るように」という指令が出されたことに始まります。

当時オランダの東インド会社によりヨーロッパにもたらされた東洋の磁器は、

東インド会社にちなんで「インド文様」とよばれました。

特徴的な色の青・赤・緑、また代表的な図柄である鳳凰やドラゴン、菊などは人気を博しました。

これらの色彩や文様、その数には、「祝福や平和」「季節」といったさまざまなシンボルや意味が隠されています。

マイセンには現在でも「インド文様」の絵付部門があり、最も高度な技術が必要とされています。

(左)想像上の動物が描かれています。

「8」は「永遠」を意味する縁起の良い数であることから、フォームにもその形が生かされています。

(品番:300110/55836、容量:約190ml)

(右)コーヒーの香りが立ち上る長細いカップには正面に窓枠を取ってインド文様が描かれています。

ソーサーの余白には鳳凰をアレンジした鳥が舞っています。

八角形のカップの黄色い地色は均一な焼成が困難な色として知られ、このクラシックな柄に彩りを添えています。

(品番:381610/55835、容量:約200ml)

(左)余白を生かした気品ある絵付で知られる柿右衛門様式の影響を受けて生まれました。

マイセンが描く「冬の三友」(松竹梅)です。(品番:455110/00501、径:約18cm)

(中)東洋的な花模様が印象的なこの絵柄は「インドの花」と名づけられ、今日まで高い人気を誇っています。

(品番:351510/00501径:約18cm)

(右)「その足は虎のごとく、爪は鷹のそれに似たり...」遠いむかし、

中国の人々は龍(ドラゴン)の姿をこのように表現しました。

もともとは中国や日本の磁器に描かれていた「赤いドラゴン」が、1730年頃からマイセンでも作られるようになり、

1918年までの長い間、この「赤いドラゴン」はザクセン王室以外、使用することが出来ませんでした。

そのバリエーションとして青や黄色、緑などのドラゴンがあります。

二頭のドラゴンは時計とは逆回りに細長く体を伸ばし弧を描いて躍動感に溢れ、

反対に両側の装飾は静止していて調和のとれた対照を見せています。中央には二羽の鳳凰が組み合っています。

「宮廷の華」といわれたマイセンのドラゴンは象徴に溢れた非常に印象的なデザインです。

(品番:320610/00501、径:約18cm)

(左)中国で長寿のシンボルとされる「蝶」。典型的な柿右衛門様式とされる伝統ある絵柄が描かれた酒器。

(品番:393110/SET、ボトルの高さ:約22cm)

(右)舟をかたどった文様の上に華やかな花を描きました。全体を引き締める紺色が効果的に使われています。

(品番:50272/457110、高さ:約25cm)

(左)プラーク「シノワズリー」。中央に岩を様式的に描き、そこから左右に花咲く枝を伸ばして鳥を止まらせました。

左右を非対称にしたことで古典的な中にも躍動感が生まれています。

(品番:58263/963201A、額装サイズ:46×56cm)

(右)つがいの鳥と色鮮やかなユウゼンギクが、日本的な余白の中に描かれています。

(品番:58010/595001A、額装サイズ:56×56cm)

<インド文様のシンボルのご紹介>

竹/抵抗力のシンボルであり、人生の嵐に曲がっても決して折れることのない「完全なる人間」を体現しています。

菊/控えめな態度、謙虚さの象徴。また秋の哀愁も表わしています。

ドラゴン/ドラゴンと鳳凰の組み合わせは、皇帝(ドラゴン)と皇后(鳳凰)の権力、

そして「宇宙と地球に祝福と平和を」という願いを表しています。

また仏教の8つの宝(お金、書物、宝飾品など)の組み合わさった「リボン」と共に描かれることで、

「空と大地」の均衡を表しています。

カササギ/カササギは中国で幸運を運ぶ鳥。

カササギが家の前で鳴いていたら、もうすぐ歓迎すべき来客があるであろうという印です。

蝶/変化、美、はかなさのシンボル。しかしまた、精神、不死の印ともされています。これは、輪廻、復活を示しています。

虎/権威、勇気、毅然とした態度のシンボルです。

また虎と松竹梅の組み合わせは、長寿、強さ、忍耐、そして精神と物質の対立する力を表しています。

水、波/水は二重の意味をもつ基本的なシンボルで、一方では生、肥沃を、他方では沈没、滅亡を表しています。

松竹梅(冬の三友)/一年中緑の松は、忠実、長く続く友情を表しています。

竹は完全なる人間を、梅は、花が葉より前にあらわれ、すでに2月に咲くことから、強さ、女性の美と不死を表しています。

獅子/力と勇気の強さのシンボルです。

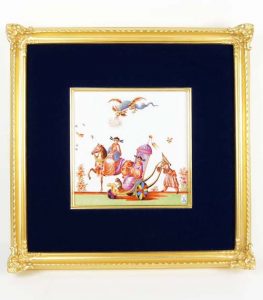

MEISSENメモ(74):絵付「シノワズリー」のご紹介

磁器絵付用の顔料(絵具)を開発した天才的な絵付師、ヨハン・グレゴリウス・ヘロルトが確立した

絵付「シノワズリー」をご紹介します。

(品番:58004/28A020-2A、サイズ:約42×42cm)

東洋への限りない憧れが凝縮した作品。

当時のヨーロッパ人にとって、どこにあるかもわからない

神秘的な世界であった中国の生活を描いたのが

「シノワズリー」です。

ヘロルトは17世紀後半に流行していた

旅行文学の銅板画による挿し絵を参考に、

自分たちとは反対の理想化した非現実的象徴として

描いています。

またヘロルトは1724~25年に、「ヘロルト・シノワズリー」の

何千という個々の場面を描いた細密画のスケッチブックを

完成させました。

そのオリジナルは今日ではライプツィヒの工芸博物館に

保管されていますが、マイセンはそれらを複写したものを保管し、

それを手本に描いています。

細密画の分野ではかなりの高度な技術を要するため、

マイセンのマイスターの中でも数人しか

描くことができません。

熟練された技術によってのみ描くことのできる細密画は、わずか3cmに満たないほどの人物像も非常に繊細に描かれています。

「シノワズリー」はヨーロッパ人にとって、ヘロルトが磁器絵画の中に実現させたこの世の幸福のユートピアであり、

現在でも私たちに当時の夢や華やかさと落ち着きを与えてくれる絵付だといえます。

なお、マイセンでは中国人を描いたものを「シノワズリー」と呼び、東洋調の動・植物を描いたものを「インド文様」としています。

キャニスター「ヘロルトのシノワズリー」.jpg)

キャニスター「ヘロルトのシノワズリー」

(品番:52890/289884、高さ:14.5cm)

桃源郷で遊ぶ中国人たちが磁器というひとつの小さな世界の中で、驚くほどの広がりをもって描かれています。

プラーク「ヘロルトのシノワズリー 」

(品番:9M231/289784、サイズ:約30k×43cm)

ユーモラスなドラゴンが空を飛び、人々が楽しく集う様子が描かれています。

中国から渡ってきた古典的なフォームに、

ヘロルトと並び、18世紀のマイセンで多くのシノワズリーを手がけたエーレンフリート・シュタットラーの絵付を復刻。

世界限定100点、オルゴール「ヘロルトのシノワズリー」(幅:約21cm、高さ:約8cm)

スイスが世界に誇るリュージュ社のオルゴールに描いて、目でも耳でも楽しむことのできる画期的な作品。

世界限定50点、ティーデジュネセット「シノワズリー」

金のアラベスク文様と細密なシノワズリー絵付が繊細極まりないティーデジュネセット。

MEISSENメモ(73):「ベトガー」のご紹介

マイセン磁器の発明者、ヨハン・フリードリッヒ・ベトガーをご紹介します。

ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー

(Johann Friedrich Böttger)

(1682年2月4日-1719年3月13日)

ベトガーは初め薬剤師の教育を受け、

その後錬金術師として注目を集め、

1701年(ベトガー弱冠19歳)からドレスデンなどで活躍し始めました。

その頃にアウグスト強王に見いだされ、

1705年に白い金と称される白磁製法の発明を命じられました。

ベトガーは自然科学者でもあった

エーレンフリート・ワルター・フォン・チルンハウス(1651-1708)の

アドヴァイスを受けながら研究に没頭し、

1709年艱難辛苦の末白磁製法の解明に成功しました。

そして、1710年ついにヨーロッパ初の硬質磁器窯「マイセン」が誕生しました。

しかしノウハウが他国にもれることを恐れた強王にアルブレヒト城に軟禁され、

やがてベトガーは精神的重圧から酒を飲み過ぎたことや、狭い所でさまざまな薬品を吸い続けたためか、

10年後にわずか37歳の若さでこの世を去りました。

アルブレヒト城には「ベトガーの間」があり、ドレスデンの公園にはベトガーの記念碑が建っています。

マイセンの町に行かれましたら、白磁製法の生みの親であるベトガーの軌跡をぜひ訪ねてみてください。

中央で右手にグラスを、左手にパイプを持っているのがベトガー。

後で窯の火を調節しているのはチルンハウスです。

『ベトガー炻器』について

ベトガーが白磁製法に成功する前に作っていた焼物は、赤茶色をした『炻器』といわれるものでした。

膠塊粘土(こうかいねんど)という鉄を含んだ茶褐色の土で作られます。

白磁製法の発明後も作られていましたが、次第に顧みられなくなりました。

しかし20世紀に入ると、彫塑に適した特性が見直され、再び彫像などの作品が『炻器』で作られるようになりました。

また、その記念碑的な価値から『ベトガー炻器』という名称で呼ばれています。

『炻器』の存在感には白磁と異なる魅力があります。

マイセン磁器製作所で2019年に開催されたベトガーの特別展では、この『炻器』にも焦点があてられました。

(品番:85034/949980、高さ:約54cm)

炻器で作られた彫像/彫像「漂う父なる神」

表現主義のアーティスト、エルンスト・バルラッハが、

1922年に原型を作りました。

創世記にある神の天地創造をモチーフとしています。

20世紀初頭、主にドイツで盛んだった表現主義は

内面など目に見えないものを可視化し芸術作品にしました。

また輪郭を強調するという特徴も本作に現れています。

祝福と創造という身振りが印象的に前面に出ている一方、

身体の曲がり方や漂っている瞬間をとらえた造形が、

この作品をより魅力的なものにしています。

第一次世界大戦の戦場に立ったことから、

反戦を訴えるようになったバルラッハ。

包み込むような神の手に温かさを感じる本作には、

そのような背景も見えてくるようです。

神的なものの中にある人間的なものを見出そうとした

バルラッハならではの作品です。