マイセン磁器制作「炎のいたずら」をご紹介します。

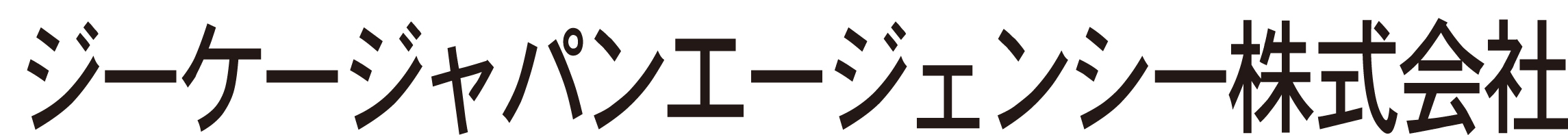

マイセン磁器の製作は、磁土を形づくり900-950度で素焼きすることから始まります。

900度になるまで15時間、900-950度で30時間、そして15時間かけ徐々に冷ます工程が、

磁土にとって最初の「試練」であり、ここで仕上がったものが次の工程へ進みます。

下絵付(染付)の場合、素焼きしたものに絵付し、釉(うわぐすり)をかけ本焼成します。

本焼成は1450度になるまで15時間、1450度になってから30から72時間かけ、また15時間かけて徐冷します。

人形などの上絵付の場合は素焼きしたものに釉をかけて本焼成し、純白の生地を得てから絵付し、

さらに焼成します。3回目の焼成は約900度。

世界でも最高温による「焼成」は、技術的に最も困難な部分のひとつです。

炉(窯)の中では「炎のいたずら」によるさまざまなアクシデントが起こり、炉が開くまで誰にもわかりません。

中で起こる風はカップの取っ手を人形に飛ばし、立つはずのサギや馬が、

へなへなと膝をついてしまうこともあります。

気まぐれな「炎のいたずら」による事例をご紹介します。

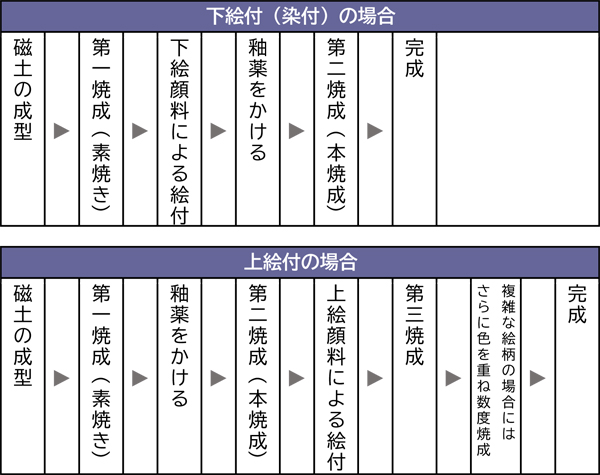

左:コーヒーポットを裁断し素焼きしたものと本焼成したものを比較しています。

素焼き後の本焼成では約16%収縮します。

このポットは8つのパーツからできており、裁断されたポットを見ると

部分によって厚さが異なる複雑な構造をしていることがわかります。

中:素焼きしたカップと施釉後に本焼成したカップのサイズを比較しても約16%収縮してします。

右:サギの本体の重みは焼成補助具にかかっています。

この補助具は磁器の素地から一つずつ新しく作られ、焼成によって人形と同じように収縮します。

1回目の本焼成では、彫像と支えが接している部分は施釉されていません。

そのため1回目の本焼成後、施釉し、次の焼成では支えを取り除いて、もう一度焼成します。

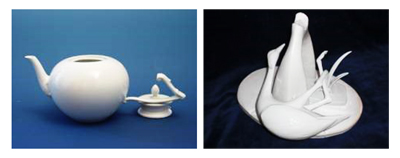

左:カップの取っ手がカップの縁を越えて取り付けられる

デザインの場合には、このような焼成補助具を用います。

右:施釉したカップを焼成する際、

2つのボウルを近くに置きすぎたために、

熱風によって互いにくっついてしまいました。

左:約1,400℃の焼成でポットの本体から落ちた取っ手が

取り付け部分から外れ釉薬によって

近くに置かれたポットの蓋に乗っかりそのまま焼成されてしまいました。

右:焼成中の支えから外れてしまったために、

サギの細い脚では柔らかくなった磁器の重みに耐えられず、

脚は曲がり身体が倒れてしまいました。

左:鍵は吊り下げて焼成されます。

焼成中に位置がずれたことで鍵は落下し

落ちた状態の形に変形し合体してしまいました。

右:約1,400℃の焼成でマグの本体から落ちた取っ手は、

釉薬によって近くに置かれたマグに引っかかりそのまま焼成されました。

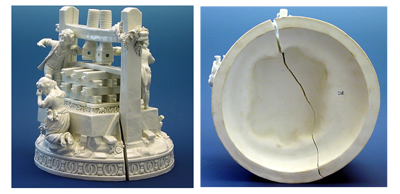

群像「ブドウ搾り」には大きな割れがあります。

これは本焼成の加熱工程中の圧力によるものです。

磁器の厚さが異なったり不均質であったり、

もしくは温度が異なることで、

焼成中に磁器に圧力がかかり、さまざまな割れを生じさせます。

素地をよく寝かせ慎重に造形し、

焼成の際には温度や時間、置き方によって、

このミスを避けることができます。

300年以上にわたる職人たちの経験と実験によって、さまざまな対策が導き出されています。

しかし磁器の制作工程と自然の原料の予測不可能な点や、作品の複雑な構造や大きさのために、

時として作品は「炎のいたずら」によって思いもかけぬ姿で窯の中から現れるのです。

MEISSENメモ(84):

MEISSENメモ(83):

トップアーティスト、ホルスト・ブレッチュナイダーのご紹介

マイセンのトップアーティスト、ホルスト・ブレッチュナイダーをご紹介します。

Horst Bretschneider

プロフィール

1952年 ヤーナに生まれる

1968年 10年間の義務教育を終了

1968年~1972年 国立マイセン磁器製作所で磁器絵付師として修業を積む

1972年 花と果物柄の絵付師として、養成学校を「優」で卒業

1972年~1978年 果物画の絵付師として活動

1979年 「芸術の発展をめざすグループ」のメンバーとなる

1979年~1995年 数多くの絵画をもとに磁器プラークへの絵付を行い、 また多くの特別制作を行う

1985年 磁器による壁面装飾の構想・制作部門を担当し、

ハインツ・ヴェルナー教授、フォルクマール・ブレッチュナイダーとともに活動する

1986年~1996年 「エキゾチックな水辺の花」など、ルードヴィッヒ・ ツェプナー作のフォーム

「グローサー・アウスシュニット」にさまざまな絵付を行う

現在では後進の指導を行う傍ら、独自の手法によって芸術性の高い限定作品やユニカートにその名を残しています

2016年に来日した折に、ホルスト・ブレッチュナイダー氏に行った

ショートインタビューを「マイセンサイト」でご覧いただけます。

>>マイセンサイト

MEISSENメモ(82):

若きマイスター、マルティナ・スツェーアのご紹介

マイセンで絵付師として活躍している若きマイスター、マルティナ・スツェーアをご紹介します。

Martina Szehr

1986年、ドイツのチューリンゲン、シュライツに生まれ、

幼い頃より絵を描くことを得意としていました。

マイセンの絵付師と家族ぐるみの付き合いがあり、

それをきっかけに磁器絵付に大きな興味を

抱くようになりました。

2003年から2007年までマイセンの養成学校で

花絵付を学び、優秀な成績で卒業、

「現代的な花絵付」の部門で

キャリアをスタートしました。

その後専門を風景画や人物画へと変更し、

その精緻な絵付で高く評価されるようになりました。

現在では世界限定作品などのデザインも手掛けています。

*マイスターとは

ドイツには昔から「徒弟制度」があり、熟練の職人を「マイスター」として国家が認定するしくみがありますが、

マイセン製作所でいう「マイスター」は少々異なり、長年の修業と熟練、優秀さなどから

その腕前が上長に認められた場合に「マイスター」とされています。

チェコの芸術家、アルフォンス・ミュシャ(1860-1939)による

カラーリトグラフ「四芸術」の中の「ダンス」をオマージュした飾皿。

バラ色、セピア、オレンジの暖色系の色彩を用いて、

アール・ヌーヴォー様式特有の流麗なシルエットを柔らかく表現しています。

女性の無重力感は飾皿のメッシュ部分でも演出され、造形と絵付が見事な調和を生み出しています。

(品番:54929/27A038、径:約25cm)

この豪華な装飾のポットは、すでに1740年頃、マイセンで制作されており、

コーヒーやカカオといった贅沢品を楽しむ貴族の娯楽に用いられていました。

スツェーアは、動物の寓話を基にした細密画をデザインしました。

ひとつのソーセージを巡るキツネとイヌの争いや、キツネと取引をして逃げようとするガチョウが、

見事な技術で描き出されています。

(品番:29A209/55582、高さ:約9cm)

1850年頃に、アーティスト、エルンスト・アウグスト・ロイテリッツが原型を創作。

過去の芸術様式を創作の源とした彼は、この作品ではロココ様式に倣って作りました。

現代でも人気のあるフォームに、スツェーアが愛らしい絵付をデザインしました。

彼女の作品の特徴である繊細な人物画と、優しい色合い、

そして豪華な金彩がこの小さな作品に凝縮されています。

(品番:52774/27A037、高さ:約16cm)